【令和7最新版 相続土地の国庫帰属制度】 相続の専門家なら知っておくべき、売れない貸せない負動産を処分したいときの2つの方法

令和5年4月27日より『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「相続土地国庫帰属制度」という)』がスタートしました。

これは、土地を国が引き取りますよ、という新しい法制度です。

「相続したものの、“使う予定がない山林”を処分したい」

「子に“不(負)動産”を相続させたくないが、売れなくて困っている。手放す方法はないか」

といったご相談を、相続や不動産に携わる専門家の皆様も、一度は受けたことがあるのではないでしょうか。

欲しい人がいる不動産なら、売却や賃貸も難しくはありません。

しかし、いわゆる原野商法で購入してしまった土地、山林など「売れない、貸せない」不動産(以下、「負動産」という)の処分は一筋縄ではいきません。

従来、負動産を手放す方法としては「相続放棄」がありましたが、今回新たに創設されたのがこの『相続土地国庫帰属制度』です。

ただし、申請の要件は非常に厳しく、条件を満たせずに申請を断念したり、不承認となるケースもあります。

今回は『相続土地国庫帰属制度』の概要とあわせて、専門家の皆様が知っておくべき“負動産”の処分方法、そして今からできる準備についてお伝えいたします。

【今回のポイント】

・『相続土地国庫帰属制度』を使うには、厳しい適用条件がある。

・負担金は20万円から。法務省が提供する自動計算シート(Excel)あり。

・処分方法は『相続放棄』『相続土地国庫帰属制度』に加え、『業者による引き取り』という選択肢もある。

『相続土地国庫帰属制度』とは

現在の日本には、所有者不明の土地が、九州本島の面積以上も存在しているようです。

そこで、所有者不明状態による次のような問題を解決するために、相続で取得した土地を国が引き取るという『相続土地国庫帰属制度』が創設されました。

【所有者不明の土地の問題】

・有効活用したいのに、所有者に連絡が取れず計画がストップしてしまう

・土地所有者を探すコストがかさむことにより財政が圧迫される

・災害発生時に所有者と連絡が取れない

・管理不全に陥り、荒れ果てて地域の環境そのものを悪くしてしまう

・放棄された不動産が増えると、その周辺地の不動産価格にも影響する など

これらのことは空き家空き地問題とも言い、自治体や周辺住民などの方々にとっては大きな課題です。

『相続土地国庫帰属制度』は、すべての財産を放棄しなければならない『相続放棄制度』とは異なり、相続した財産のうち要らない土地だけを国に引き取ってもらえます。

この制度を利用するには、モノ・ヒト・カネの3つの要件があります。

| 施行日 | 令和5年(2023年)4月27日 |

|---|---|

| (モノ)どのような不動産が対象か | ・土地のみ ・建物は引き取らない ・施行前に相続した土地も引き取り対象 |

| (ヒト)申請ができる人 | ・相続や遺贈で取得した相続人 ・共有していても全員で申請可能 (相続等で取得した人と売買等で取得した人との共有も可) |

| (カネ)費用 | ・審査手数料1筆14,000円 ・土地管理費相当額の費用(※本記事で後述) |

| 引き取れない土地 | 境界が不明な土地など |

『相続土地国庫帰属法』を利用するために

以下の条件①~⑩(下図参照)のうち、どれか一つでも該当していたら国に引き取ってもらうことができません。

この引き取りの条件を見ると、確認や整備する項目が多く、国に引き取ってもらうためには高いハードルがあると感じます。

「日本一買い取り条件の厳しい買主」と言っても過言ではないでしょう。

皆様のお客様がお持ちの負動産も、引き取り不可の条件①~⑩のいずれかに当てはまるというケースがほとんどなのではないでしょうか。

もし一つでも当てはまっていれば、『相続土地の国庫帰属を申請できる状態』まで土地を整備する必要があります。

では、申請できる状態にするためには最低限どんなことをしなければならないのでしょうか。

2) 土地の境界を明らかにする

3) 収益を目的とした使用を止める(資材置き場や駐車場など)

4) 土壌汚染や地中埋設物の有無を調査する(地歴などの情報収集)

5) 隣地との揉め事を解決(樹木の枝葉やブロック塀などの(被)越境物も要解消)

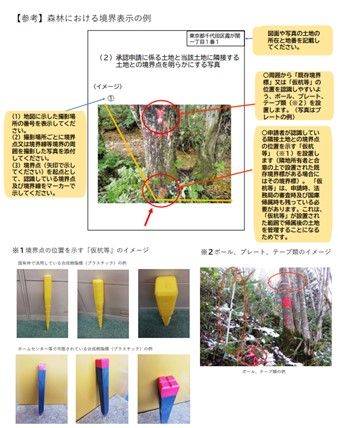

なかでも、一番困る引き取り条件は『土地の境界を明らかにする』という点です。

宅地や農地なら測りようがありますが、山林となると土地面積は広大ですし、その労力や費用は大変なものです。

【参考】森林における境界表示の例(法務省ホームページより)

国は、まっさらで綺麗な土地にしなければ引き取ってくれませんが、整備には相当な時間や労力・費用を要します。

取りかかるのであれば、少しでも早く始める必要があります。

この制度を利用するためにどのくらいの費用や労力・時間がかかるのかを、専門家がお客様に情報提供し、慎重に検討していただくよう促すべきでしょう。

土地整備作業の目安

前述した通り、国に引き取ってもらうためには建物を解体して更地にし、境界が明らかではないときは土地測量などをおこなわなければなりません。

土地整備にかかる費用の一例をお伝えします。

2階建て建物の1㎡当りの単価

・木造の場合:約2万円~

・鉄骨系の場合:約5万円~

仮に、木造の一戸建て3LDK(90㎡)を解体するとなると、解体費は180万円ほどになります。

さらに、室内に布団や家電製品などの残置物の撤去処分にも相当の費用がかかるでしょう。

※大型車の通行が可能かどうか、土地の形状、建物の構造(鉄筋や木造など)・面積によって変わります。

参考価格…横浜市内の一般住宅地(土地90㎡、隣接地の数は5宅地)の土地測量の費用は、約30万円かかりました。

つまり、上記の例のように「建物があり、境界が明らかではない土地」の『相続土地国庫帰属制度』を申請するためには、約210万円(建物解体費約180万円+土地確定測量費約30万円)の負担が発生することになります。

当該制度を利用するにしても、土地整備だけで相当費用がかかります。

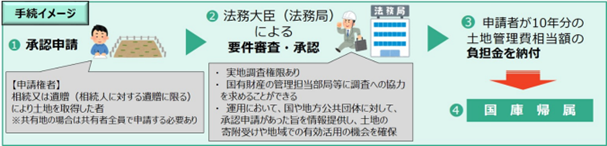

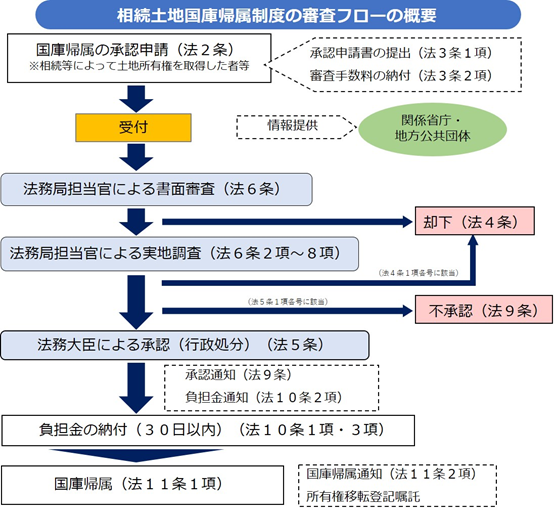

手続き

法務省から、申請から負担金納付までの手続フローが開示されました。

審査フローは以下をご参照ください。

法務省:相続土地国庫帰属制度の概要より抜粋

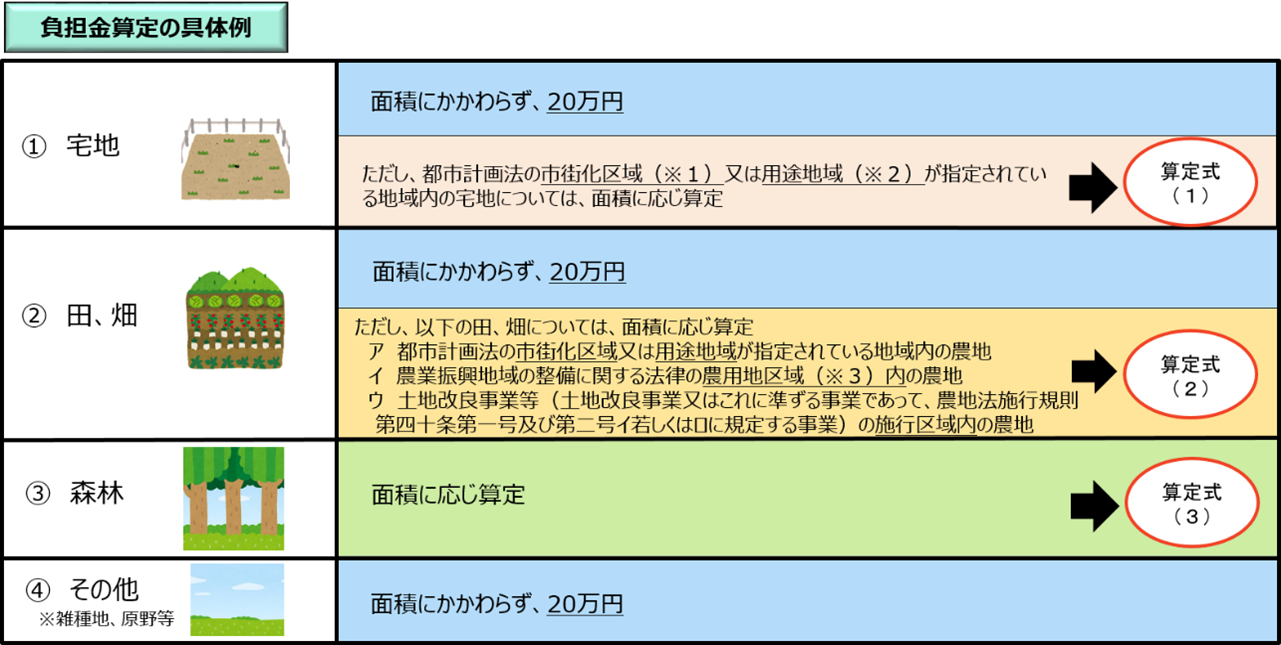

負担金

国が土地を引き取ってくれる制度と言っても、お金をくれるわけではなく、土地所有者がお金を国に支払うことになります。

負担金情報をお伝えいたします。

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金(moj.go.jp)より抜粋

(負担金額の自動計算シートあり)

負担金計算例

引き取り時の負担金について、算定式を使って計算してみましょう。

・土地面積300㎡(面積区分:200㎡超400㎡以下)

300㎡×2,250円/㎡+343,000円=負担金1,018,000円

・土地面積2000㎡(面積区分:1500㎡超3000㎡以下)

2000㎡×17円/㎡+248,000円=負担金588,000円

国に対して支払う負担金は、土地の種別やエリア、管理状況によって変わるようです。

事前にしっかり調べておきたいですね。

また、この他に審査手数料(1筆14,000円。不承認や取り下げの場合でも返金されません)、さらに前述した土地測量費用や、建物があれば解体費用もかかります。

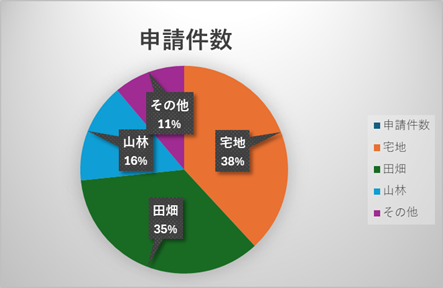

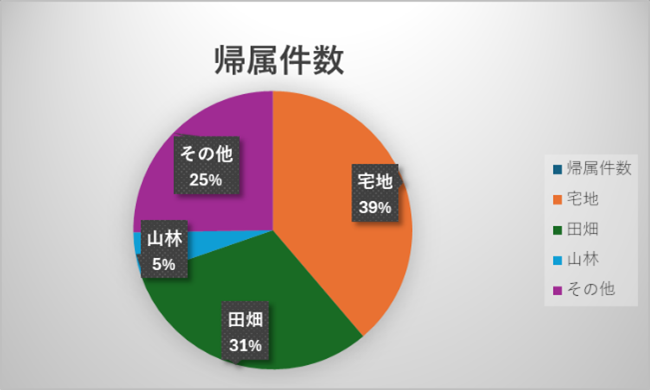

【相続土地国庫帰属制度の申請・承認などの件数】

令和7年2月28日時点、法務省発表によりますと、申請総数3,462件/帰属総数1,426件です。

以下は、発表された各件数を弊社が図にしたものです。

※却下:54件、不承認:52件、取下:546件

発表された数値をみると、

・申請件数に対する帰属件数の割合は約40%

・宅地や田畑は申請と帰属の割合が近似している

・山林は帰属割合が低い≒難易度が高い

却下、不承認、取下の理由も掲載されていますので、確認してみてください。

こちら→法務省の関連情報ホームページ

負動産の処分方法

「使う予定がない」「売れない・貸せない」「相続もしたくない」という負動産を手放すためには、これまで説明した『相続土地国庫帰属法』以外に、主に次の2つの対応策があります。

(地方自治体や財団などへの寄付という方法もあります。ですが、地方自治体は不動産の寄付を受け付けるケースがほとんどないため、本記事では割愛します)

|

|

期限

|

かかる費用

|

留意点

|

|---|---|---|---|

|

相続放棄

|

相続開始3ヶ月以内

|

印紙等3,000円

|

遺産すべて放棄

|

|

事業者による引き取り

|

いつでも

|

引取料15万円~

|

信ぴょう性、有料

|

相続放棄

相続人が遺産を相続したくないときは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申述をする必要があります。

この手続きをしない限り、放棄することはできません。

参考:相続の放棄の申述(裁判所HPより)

・負動産のみの相続放棄はできない

・相続放棄者は最初から相続人ではなかったとみなされる

(遺産分割協議は相続人のみでおこなう)

被相続人の財産を相続時に放棄できる制度ですが、負動産を含む被相続人の全ての財産を放棄することとなります。

負動産以外にどのような財産があるのか調査したうえで、当該制度を利用するか否か、お客様には慎重にご判断いただくべきでしょう。

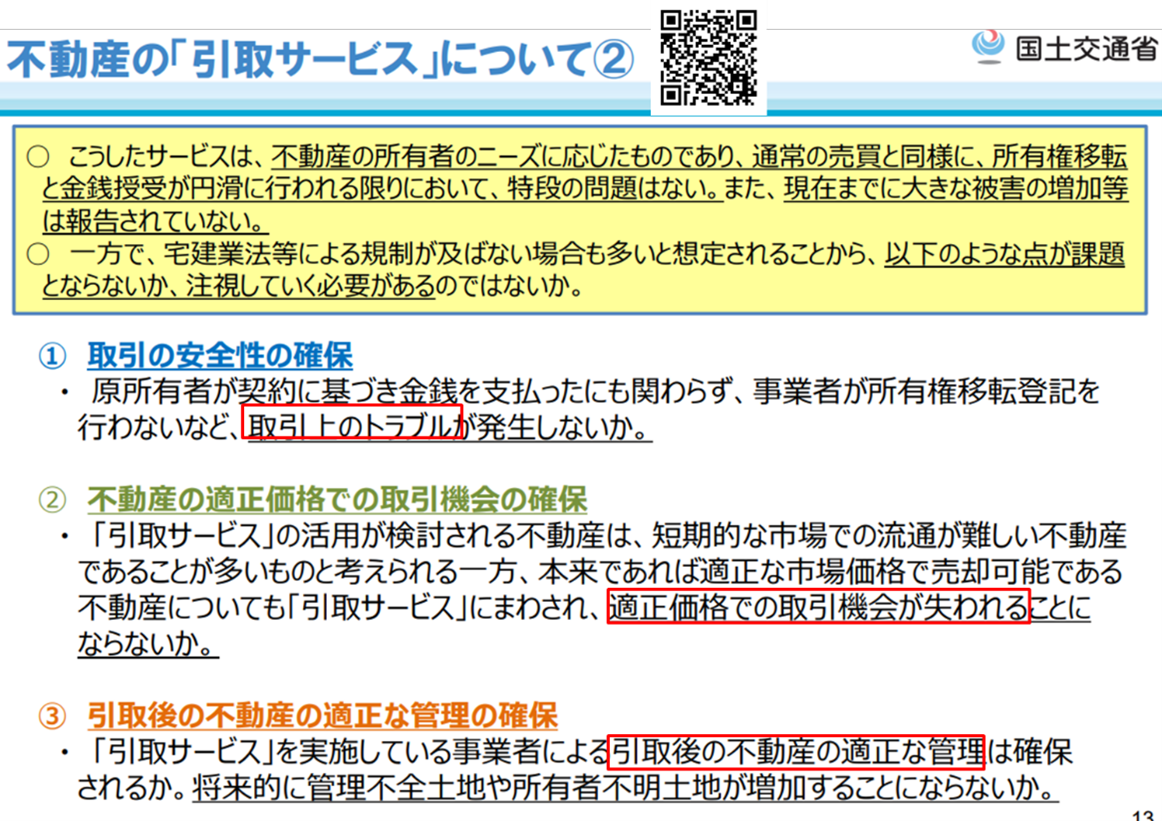

事業者による負動産の引き取り

所有者が引き取り事業者に対し引き取り料金を支払うことで、不動産を引き取ってもらうことができるというサービスです。

『相続放棄』は他財産もすべて放棄しなくてはいけないため、負動産だけを処分したい人には向きません。

そこで注目すべきがこの方法です。

|

引き取り料金

|

土地1筆15万円、地続きの場合は2筆以降5万円 建物が使える場合は70万円/棟 |

|---|---|

|

引き取れる不動産

|

全国の土地、建物、共有持分も可能 |

|

引き取れない不動産

|

農業委員会の許可を得られない土地(地目が畑や田)、抵当権付き |

|

土地の境界明示

|

不要 |

|

費用の支払い時期

|

所有権移転後 |

参考:引き取り会社 LandIssues株式会社(ホームページ)

(弊社プロサーチ株式会社の関連企業です)

『相続土地国庫帰属制度』とは異なり、建物の解体や土地明示確認を不要としている事業者もあります。

ただし、固定資産税や別荘管理費等がある場合は、20年分超がかかるなどの条件があります。

事業について「詳しく話が聞きたい」、「見積もりを作ってほしい」などのご希望がありましたら、

プロサーチまでお問い合わせいただくか、上記のリンクよりお問い合わせください。

【引き取り会社等を装った詐欺に注意!】

「売れない、貸せない」と悩んでいる不動産所有者を狙った詐欺犯罪が起こっています。

不動産ブローカーなどと名乗る者から、

「買い手がいるから、不動産調査料を先にください」

「この土地を欲しい人が測量をしたいと言っているので、測量費をください」

といった連絡が来て、先にお金を支払ったが最後、そのまま連絡が取れなくなるという手口です。

中には、「現地に看板を立てた方がいい、30万円かかります」というぼったくりも横行しています。

先にお金を要求してくる場合は、売れなくて困っている方の弱みに付け込んだ詐欺である可能性が高く、くれぐれもご注意いただくよう、お客様にお伝えください。

合言葉は、“先払いは詐欺払い”です。

【参考情報】

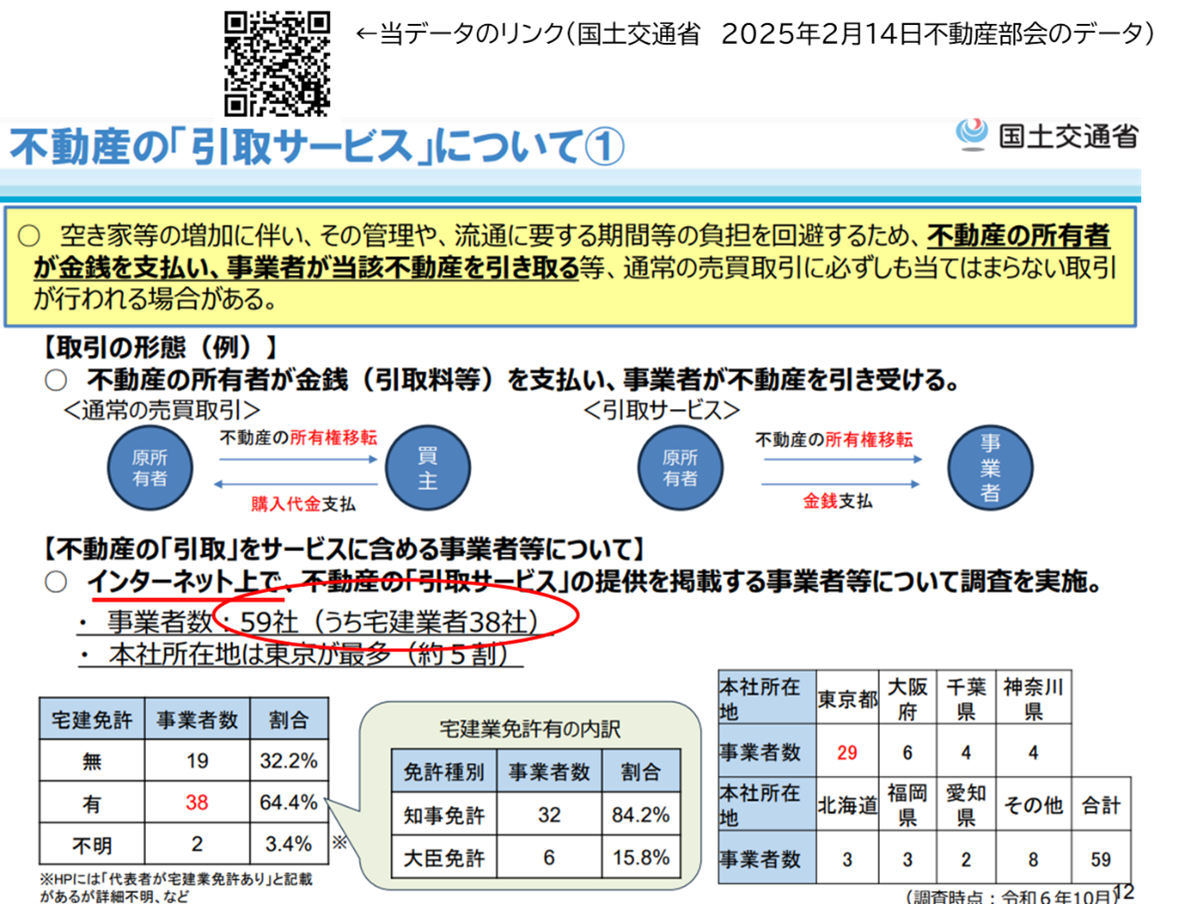

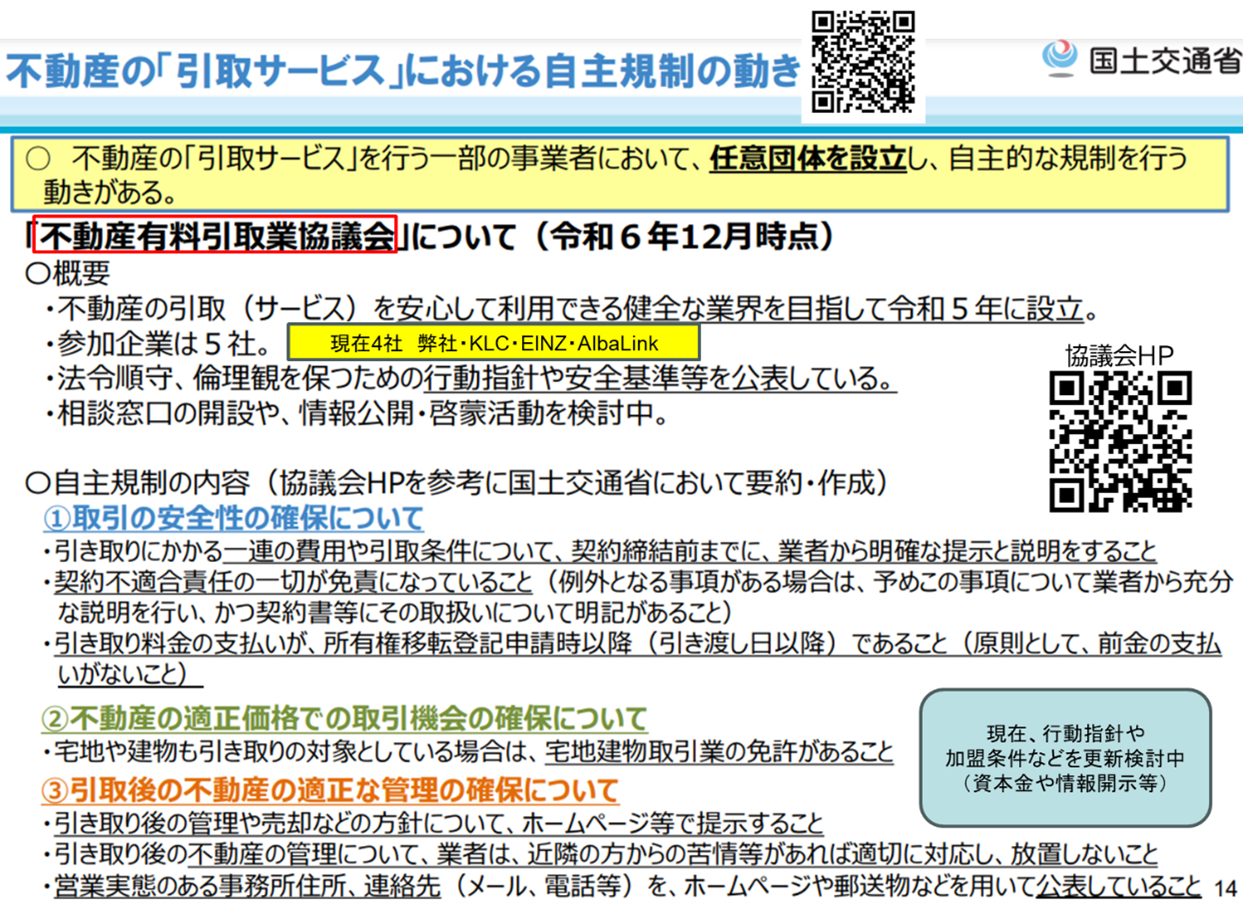

国土交通省から引き取り事業者に関する調査結果等が公表されました。

※発表されたデータを抜粋します。

情報元はhttps://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001864122.pdf(国土交通省のページが開きます)もしくは、以下のQRコードよりご確認ください。

インターネットで検索できる引き取り事業者数は59社で、そのうち宅地建物取引業者は38件です。

宅地建物取引業の免許無しや不明も含めると21社という結果。

また、私や私の周りの話からインターネットで検索できない事業者もたくさんいると耳にします。

【引き取り事業者の見分け方】

引き取り事業者のうち、悪徳や法令違反等をしている業者も多数あるので注意が必要です。

本メルマガでは5つほど見分け方をお伝えしますので、ぜひご参考ください。

② 引き取り料金が後払いであること(先払いは詐欺払い)

③ ホームページに代表者の顔写真や事業理念、引取後の活用方法があること

④ 任意の司法書士に所有権移転登記申請を依頼することができる

⑤ 契約内容の安全性(契約不適合責任が免責であることなど)

最低限、この5つを守っている事業者を選ぶようにしましょう。

また、その業者に電話やメールで問い合わする際に、「引き取りした不動産の管理はどうなっているのか」、「管理以外に何をしているのか」を確認しましょう。

そして、その証拠となる情報提供(伐採写真や売却活動、有効活用のデータ等)を求めることもしたほうが良いでしょう。

口だけでなく行動に移しているかどうかです。

上記①の宅建業免許の有無は、https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/takkenKensaku.doのサイトから調べることができますので利用してみてください。

このような悪徳事業者等からお客様を守るため、私どもで『不動産有料引取業協議会』を設立しました。(現在4社)

設立した理由・目的は、詐欺や悪徳業者を排除し健全な業界になるように啓蒙活動等を行います。

ご興味のある方はホームページご覧ください。

こちら→https://www.fudosan-kyogikai.com/

国土交通省から当協議会に関する情報公表もありました。

※国土交通省公表データに弊社にて加筆(QRコード、コメント)

もしお客様から「業者から先に費用を支払うように、という連絡があって…」といったご相談があった場合は、すぐにプロサーチもしくは信頼できる不動産会社などにご連絡ください。

遺産相続コンシェルジュより

【今回のポイント】

・『相続土地国庫帰属制度』を使うには、厳しい適用条件がある。

・負担金は20万円から。法務省が提供する自動計算シート(Excel)あり。

・処分方法は『相続放棄』『相続土地国庫帰属制度』に加え、『業者による引き取り』という選択肢もある。

今回は、注目度があがっている『相続土地国庫帰属制度』についてお話しいたしました。

この「相続土地国庫帰属制度」は相続後に利用できる制度ですから、相続税対象となることや、申請する際、相続登記する必要はありませんが、土地の所有権登記名義人(or表題部所有者)から相続又は一般承継があったことを証する書面の添付が必要ですのでご留意ください。

<具体例>

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全部事項証明書、除籍謄本又は改製原戸籍謄本

・亡くなった方の除かれた住民票又は戸籍の附票

・相続人の戸籍一部事項証明書

・相続人の住民票又は戸籍の附票

・遺産分割協議書

※具体例は法務省ホームページより転記しています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji6

これに対して事業者の引き取りは相続前でも可能なため、所有者の生前に処分することで、負動産を相続対象から外すことができます。

お客様にとって、「負動産をどうしたらいいのか」というお悩みは非常に深いものです。

売却や賃貸が困難な不動産の場合、『相続土地国庫帰属制度の利用』や『不動産引き取りサービス』などの選択肢を提供することで、お客様のお悩みの解決へと繋がるでしょう。

(記:松尾企晴)

「プロサーチ遺産相続実務倶楽部」とは、相続に関わる税理士や司法書士などの士業の方、生命保険会社やIFA、FPなどの専門家の方のお悩みを解決するためのコミュニティです。

・顧客への提案の際に、もっと適切な情報を提供したい!とお考えの方

・本記事のような不動産や相続の情報についてご興味がある、さらに学んで多くの知識を得たいとお考えの方

このような皆様は、是非こちらをクリックして、「プロサーチ遺産相続実務倶楽部」へのご入会をご検討ください。

「お客様に寄り添い、本当の不動産相続アドバイスをしたい」という専門家の皆様のご入会を、心よりお待ちしております。

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。会社の事業理念に『家族の物語をつむぐ』を掲げ、不動産等のモノだけではなく、親や子に対する想いや思い出などのコトも含め、家族が織りなしてきた物語(モノやコト)を親から子へと継承していくことこそが【真の相続】と考え、不動産相続のプロとして、お客様の気持ちを聴き、寄り添う姿に多くの顧客から信頼を得ている。

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。会社の事業理念に『家族の物語をつむぐ』を掲げ、不動産等のモノだけではなく、親や子に対する想いや思い出などのコトも含め、家族が織りなしてきた物語(モノやコト)を親から子へと継承していくことこそが【真の相続】と考え、不動産相続のプロとして、お客様の気持ちを聴き、寄り添う姿に多くの顧客から信頼を得ている。現在は全国から寄せられる相続に関する相談の解決に尽力しながら、家族信託の提案や、相続問題解決のヒントをメルマガ・セミナーなどで情報を発信している。