どうなる土地問題?相続した土地を国が引き取る制度が創設。売れない貸せない不動産の処分方法も解説!

更新 2024.12.20

「山林や別荘を持っているけど、売れないし貸せない。相続で子に負担がかからないようにするにはどうすれば…」

手放したくても手放せず、『処分に困っている不動産』はありませんか?

手放せずにいると固定資産税や維持管理費を払い続けることになり、相続時には相続登記費用がかかり、そして所有者責任も負い続けていくことになります。

そこで、皆様にぜひ知ってほしい『相続土地の国庫帰属制度』を紹介します。

簡単に言うと【相続した土地を、お金を支払って国に引き取ってもらう】という令和5年にできた新しい制度です。

本記事では、『相続土地の国庫帰属制度』の概要とその使い方、今から準備しておくことなどをお伝えします。

相続する予定の不要な不動産について、処分方法の選択肢を増やし、いざという時に備えておきましょう。

今回のポイントは以下の通りです。

・『相続土地の国庫帰属制度』を適用するには、「建物がないこと」や「土地の境界を明示すること」など一定の条件がある。親が元気な今のうちから土地を整備することが重要。

・売れない貸せない不動産を処分するには、本制度以外に『相続放棄』や『業者による引き取り』などの方法がある。

■関連記事

その不動産、子にとっては不要かも!?相続か処分かの判断方法と今からできる対策!

『相続土地の国庫帰属制度』とは

『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下、「相続土地の国庫帰属制度」という)』が、令和3年4月28日に公布されました。

この制度は、所有者不明土地の問題を解決するため、相続で取得した土地を国が引き取るという目的で創設されました。

相続土地国庫帰属制度の概略説明はこちら(LandIssues株式会社作成)

所有者不明土地があることによって、一例ですが下記のような問題が起こります。

・土地を有効活用したいが所有者に連絡が取れない

・土地所有者を探すコストがかさむことによって財政が圧迫される

『相続土地の国庫帰属制度』は、すべての財産を放棄しなければならない相続放棄制度とは異なり、処分したい土地だけを国に引き取ってもらえます。

つまり、相続した他の資産まで手放す必要はないのです。

制度の概要

本制度の主な概要は次の通りです。

|

施行日

|

令和5年4月27日 |

|---|---|

|

対象不動産

|

・土地のみ ・建物は引き取らない ・施行前に相続した土地も引き取り対象 |

|

申請ができる人

|

・相続や遺贈で取得した相続人 ・相続等で取得した共有者全員で申請する ・相続等で取得した人と売買等で取得した人とが 混在していてもその全員で申請すれば可能 |

|

費用

|

・審査手数料14,000円(土地1筆あたり) ・土地管理費相当額の費用(20万円から※本記事で後述) |

|

引き取れない土地

|

土地境界が不明な土地など |

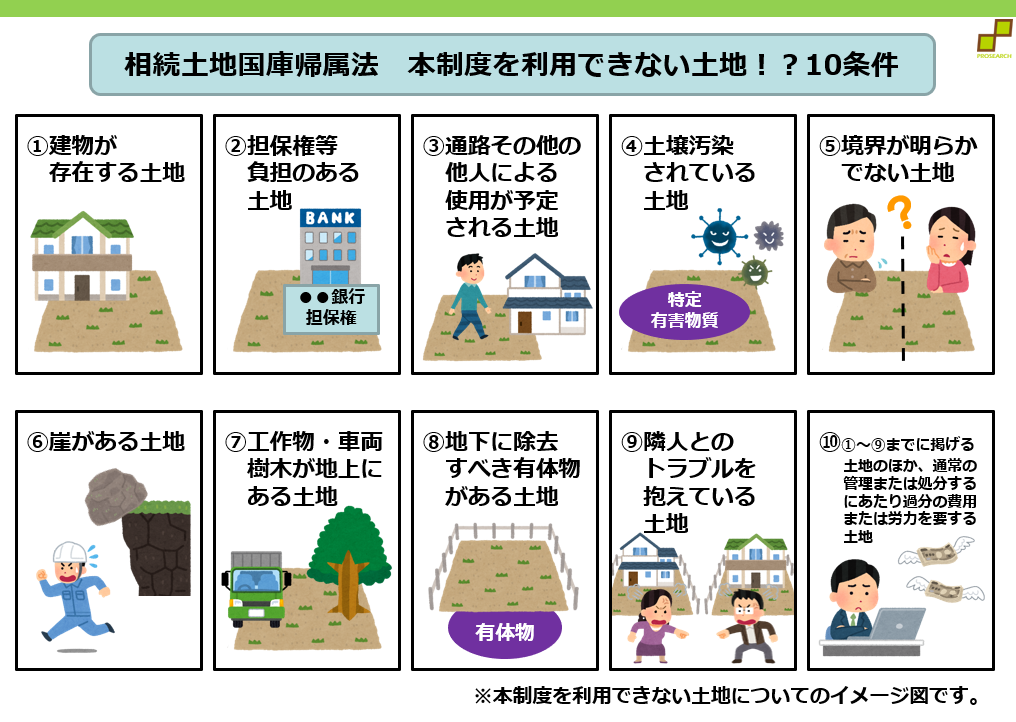

国が引き取れない土地

国が引き取らない土地として次の10条件を挙げています。

※法務省資料を基に弊社作成。

※上記資料は「相続土地国庫帰属法施行令について(法務省)」などから一部抜粋しています。

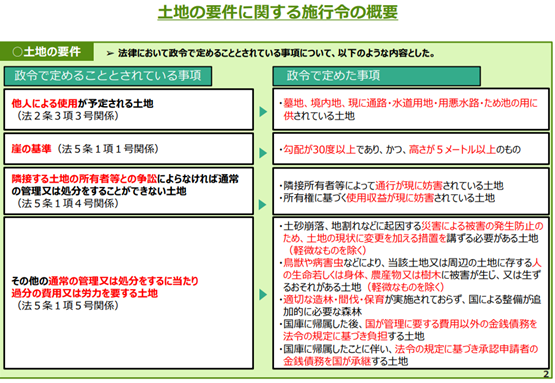

上記のような条件の詳細も出てきました。

崖地の基準、私道や接道がない土地の扱いにも触れています。

国が管理するに際して通行や使用の妨げがある、第三者の身体や財産に対して損害を与える可能性があるような土地は引き取らない方針と考えてよさそうです。

国に引き取ってもらうためには、建物がある場合は解体して更地にし、境界が明らかではないときは土地測量をするなどで、土地境界がどこなのか調査しなければなりません。

条件を満たすための整備にかかる費用の一例をお話ししましょう。

【建物の解体費用】

木造系建物だと1㎡当りの単価は2万円~、鉄骨系で1㎡5万円~。

木造の一戸建て3LDK(90㎡)を解体するとなると、解体費は180万円ほどになります。

※土地の形状や、鉄筋や木造など建物の構造・面積によって変わります。

【土地の境界を明らかにする】

土地の測量は土地面積や土地の数、接している隣地の数などによって変わりますが、30万円~としている土地家屋調査士が多いです。

参考価格として、横浜市内の一般住宅地(土地90㎡、接している隣地の数が5宅地)の土地確定測量で、60万円くらいかかりました。

なお、山林などの測量がしにくい、広大な土地になると100万円以上かかるでしょう。

つまり、上記例の「建物があり、境界が明らかではない土地」を国に引き取ってもらうためには、家を解体して土地の測量をするだけで、180万円+60万円=240万円の負担が発生することになります。

当該制度を使うにしても、土地整備だけで相当費用がかかりそうですね。

引き取る手続きと負担金

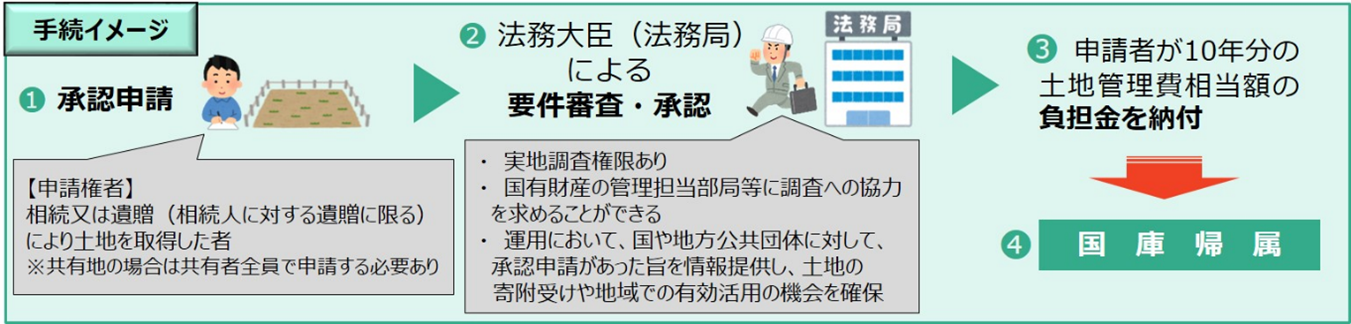

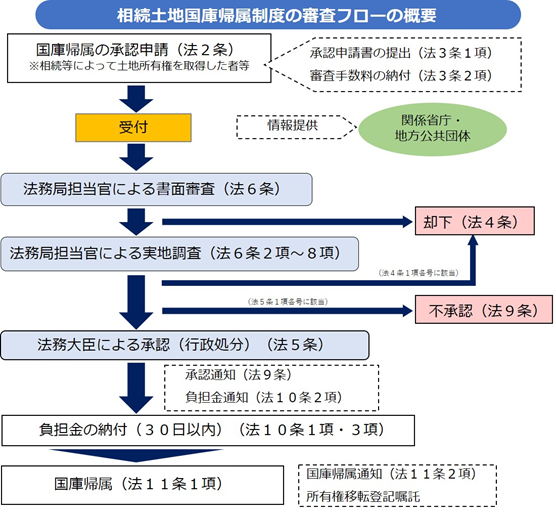

手続き

法務省から、申請から負担金納付までのフローが開示されています。

審査フローは以下をご参照ください。

※法務省 相続土地国庫帰属制度ホームページより抜粋

この手続きにどのくらいの時間を要するかは、

詳しい専門家と話をしている限り、書類や現地調査を行い結果通知まで半年から1年はかかるのではないかとのことでした。

今後、徐々に分かってくることでしょう。

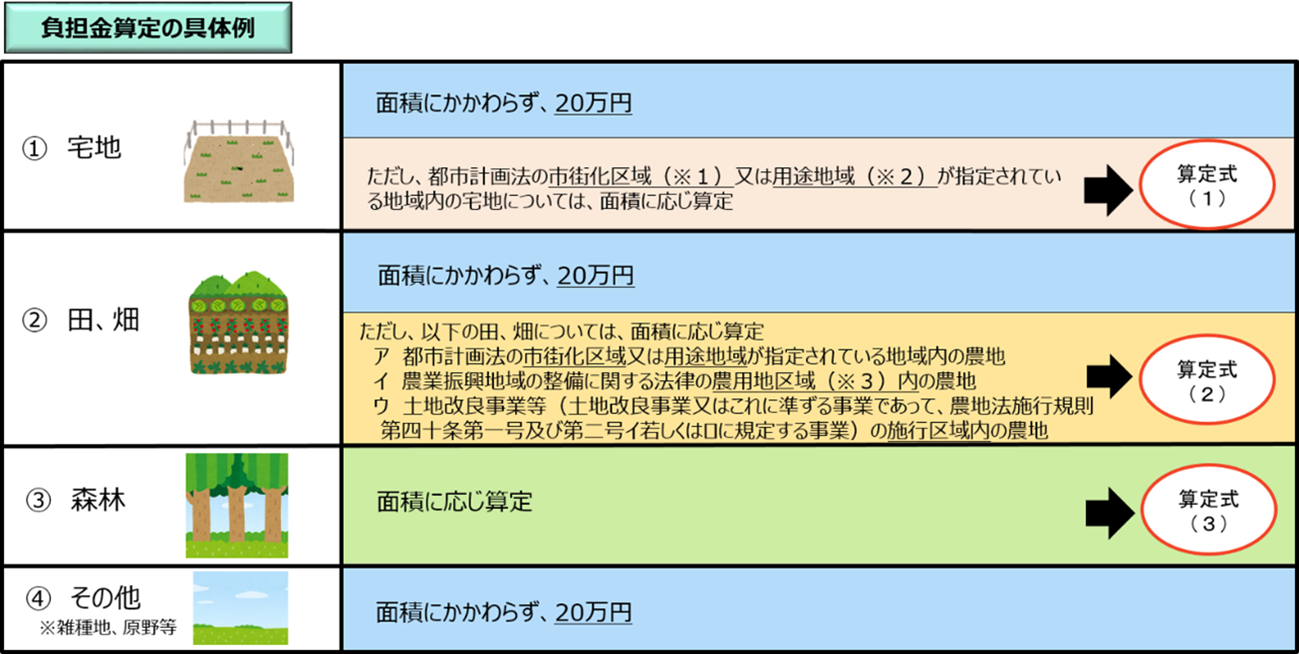

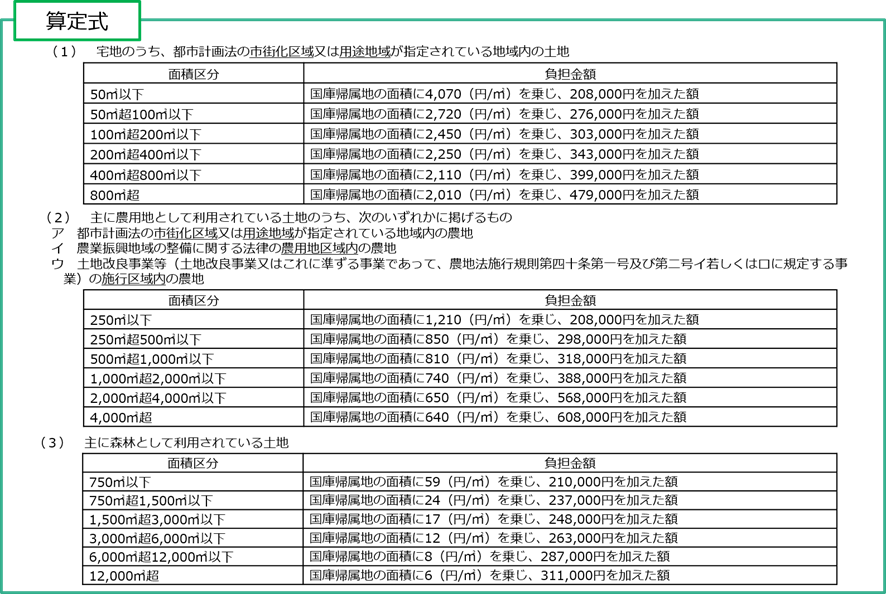

負担金

国が土地を引き取ってくれる制度と言っても、『無料』というわけではありません。

新たに開示された負担金情報をお伝えいたします。

※上記資料は「相続土地国庫帰属法施行令について(法務省)」などから一部抜粋しています。

※負担金額の自動計算シート(Excelファイル)はこちら(法務省作成)

負担金計算例

引き取り時の負担金について、例を挙げて計算してみましょう。

【市街化地域にある宅地 土地面積300㎡】

負担金は、200㎡超400㎡以下ですから、(300㎡×2,250円/㎡)+343,000円の計算式を当てはめます。

計算すると、1,018,000円です。

【山林 土地面積2,000㎡】

負担金は、1,500㎡超3,000㎡以下ですから、(2,000㎡×17円/㎡)+248,000円の計算式を当てはめます。

計算すると、588,000円です。

国に対して支払う負担金は、土地の種別やエリア、管理状況によって変わるようですから、ちゃんと調べておきたいですね。

また、この他に審査手数料、さらに前述した土地境界確定費用や、建物があれば解体費用もかかります。

『相続土地の国庫帰属制度』を利用するために

国が引き取る条件を見て、土地境界を明らかにすることが必須だったり、管理が大変な土地はNGだったりするなど、「実際に引き取ってくれる土地なんてあるのか?」と思うくらい相当厳しいのが実際のところでしょう。

専門家の間でも「条件を整備するための費用や時間がかかりすぎる」という声があります。

売れない貸せない土地は、前述の引き取ってもらえない条件①~⑩に当てはまっていることが多く、将来的に『相続土地の国庫帰属制度』を検討したい、引き取ってもらいたいとお考えの方は、今のうちから、『相続土地の国庫帰属を申請できる状態』まで土地を整備しましょう。

今から整備しておくこと

そのためには、どのようなことをしなければならないのでしょうか。

2) 土地境界に関する資料を収集する、測量しておく

3) 賃貸を止める(資材置き場や駐車場など)

4) 土壌汚染や地中埋設物の有無を調査する(地歴などの情報収集)

5) 隣地との揉め事を解決

この他にも、隣地との紛争がない状態ということから、樹木の枝葉やブロック塀などの(被)越境物の解消なども必要でしょう。

また、引き取り条件の土地境界を明らかにするという項目について、宅地なら測りようがありますが、山林となると土地面積は広大ですし、その労力や費用は大変なものです。

国は、まっさらで綺麗な土地にしなければ引き取ってくれません。

整備には相当な時間や労力を要しますから、今から準備を始めておく必要があります。

不要な不動産の処分方法

「自分も使わない」「売れない・貸せない」「相続もしたくない」という不要な不動産は、これまで説明してきた『相続土地の国庫帰属制度』以外に、主に次の2つの対応策があります。

(なお、地方自治体や財団などへの寄付という方法もありますが、とくに地方自治体が不動産の寄付を受け付けることが殆どないため、本記事では割愛します)

|

|

期限

|

かかる費用

|

留意点

|

|---|---|---|---|

|

相続放棄

|

相続開始3ヶ月以内

|

印紙等3,000円

|

遺産すべて放棄

|

|

事業者による引き取り

|

いつでも

|

引取料15万円~

|

信ぴょう性、有料

|

以下に詳しく解説いたします。

相続放棄

親の遺産を相続したくないとき、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に裁判所に相続の放棄の申述をする必要があります。

この手続きをしない限り、放棄することはできません。

参考:相続の放棄の申述(裁判所HP)

・相続放棄者は最初から相続人ではなかったとして、他の相続人間で遺産分割協議する

被相続人の財産を相続時に放棄できる制度ですが、不要な不動産を含む被相続人全ての財産を放棄することとなります。

不要な不動産以外にどのような財産があるのかしっかり調査した上で、この制度を利用するのかを慎重に判断しましょう。

事業者による不要不動産の引き取り

所有者が、引き取り事業者に対し費用を支払うことで不動産を引き取ってもらうことができます。

相続放棄は他財産もすべて放棄しなくてはいけないため、不要な不動産だけを処分したい人には向きません。そこで注目なのがこの方法です。

|

引き取り料金

|

土地1筆15万円、同エリアの場合は2筆以降5万円 建物が使える場合は50万円/棟 |

|---|---|

|

引き取れる不動産

|

全国の土地、建物、共有持分も可能 |

|

引き取れない不動産

|

農業のみの利用に制限された土地(農地転用不可)、抵当権付き |

|

土地の境界明示

|

不要 |

|

費用の支払い時期

|

所有権移転登記後 |

《参考》

引き取り会社 LandIssues株式会社ホームページ

事業説明 https://land-issue.com/unwanted-real-estate/

『相続土地国庫帰属制度』とは異なり、建物の解体や土地の境界確定を不要としている事業者もあります。

ただし、固定資産税や別荘管理費等がある場合は、20年分超がかかるなどの条件があります。

「詳しく話が聞きたい」、「見積もりを作ってほしい」などのご希望や、「相続土地国庫帰属制度とどちらがいいのか知りたい」というご質問がございましたら、ぜひ弊社プロサーチ株式会社までご連絡ください。

【引き取り会社等を装った詐欺に注意!】

売れない・貸せないと悩んでいる高齢の不動産所有者を狙った詐欺犯罪が起こっています。

不動産ブローカーなどと名乗る者から、

「買い手がいるから、調査料をください」

「この土地を欲しい人が測量をしたいと言っているので、測量費をください」

といった連絡が来て、先にお金を支払ったら最後、そのまま連絡が取れなくなることがあります。

不動産の所有者に先にお金を要求してくる業者の場合は、売れなくて困っている方の弱みに付け込んだ詐欺である可能性が高いので、くれぐれもご注意ください。

「こういう業者から先に費用を支払えという連絡があったけどどうしたらいいのか分からない…」といったご不安やお悩みがある場合は、すぐにプロサーチもしくは信頼できる弁護士などの専門家にご連絡ください。

無料相談受付中

本記事をお読みいただいた方へ、プロサーチ株式会社では、売れない・貸せないといった土地の調査、価格査定、売買、処分の方法の検討から実行までサポートをすることが可能です。

『相続土地の国庫帰属制度』に関するご相談、引き取りサービス事業者の紹介なども承っておりますので、無料相談をしたい方はぜひお問い合わせください。

まとめ

今回のポイントは以下の通りです。

・『相続土地の国庫帰属制度』を適用するには、「建物がないこと」や「土地の境界を明示すること」など一定の条件がある。親が元気な今のうちから土地を整備することが重要。

・売れない貸せない不動産を処分するには、本制度以外に『相続放棄』や『業者による引き取り』などの方法がある。

本記事では、『相続土地の国庫帰属制度』や、不要な不動産の引き取りサービスなどのことをお伝えしました。

ご家族にとって一番よい選択肢を選べるように、たとえ不要な不動産であっても放置したままにするのではなく、ちゃんと整備して処分の選択肢を増やしていきましょう。

そのためには、相続にも詳しい不動産の専門家にご相談されることをおすすめします。

■関連ページ

あなたの相続対策の問題点を知る!『相続発生前に確認しておきたいチェックシート』

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。会社の事業理念に『家族の物語をつむぐ』を掲げ、不動産等のモノだけではなく、親や子に対する想いや思い出などのコトも含め、家族が織りなしてきた物語(モノやコト)を親から子へと継承していくことこそが【真の相続】と考え、不動産相続のプロとして、お客様の気持ちを聴き、寄り添う姿に多くの顧客から評価を得ている。

20歳のとき母方の祖父母を火事で亡くし、祖父祖母の相続では兄妹間の争族に発展。『またいつか』ではなく『すぐにでも』行動しなければならないことや、どれだけ仲の良い兄妹でも揉めることを痛感。会社の事業理念に『家族の物語をつむぐ』を掲げ、不動産等のモノだけではなく、親や子に対する想いや思い出などのコトも含め、家族が織りなしてきた物語(モノやコト)を親から子へと継承していくことこそが【真の相続】と考え、不動産相続のプロとして、お客様の気持ちを聴き、寄り添う姿に多くの顧客から評価を得ている。現在は全国から寄せられる相続に関する相談の解決に尽力しながら、家族信託の提案や、相続問題解決のヒントをメルマガ・セミナーなどで情報を発信している。